Administrations et collectivités territoriales / Assurance / BTP / BUP / ERP/IGH / Gestion des risques / Incendie/explosion / Industrie/ICPE / Sécurité civile et forces de l'ordre / Sécurité privée

Batteries au lithium : un risque d’emballement faible, mais à haut potentiel de gravité

Un peu plus de trente ans après la commercialisation de la première batterie au lithium, la technologie voit toujours croître ses usages, tirée par la mobilité. Le risque d’emballement thermique et d’incendie lié à la technologie li-ion, placée au centre de toutes les attentes en matière de décarbonation des activités humaines, n’est pas sans poser des problèmes de sécurité.

La stabilité apparente d’une batterie au lithium peut dégénérer vers un phénomène d’emballement thermique, accompagné d’incendie, d’explosion et d’émanation de gaz toxiques. Si ces phénomènes dangereux sont à présent connus, en revanche leur origine reste encore imprécise tandis que leurs conséquences potentielles peuvent être très différentes selon l’environnement et le scénario spécifique retenu.

« Des conséquences potentielles très différentes selon l’environnement et le scénario spécifique retenu. »

Emballement thermique : probabilité de défaillance d’une batterie au lithium

Une batterie lithium-ion, malgré son apparence inerte pour le commun des mortels, est classée à juste titre comme une matière dangereuse par la réglementation internationale du transport. L’une des situations les plus dangereuses est l’emballement thermique, qui se traduit pas un échauffement et des court-circuits internes qui peuvent dégénérer en incendie, projection de débris enflammés et fumées dangereuses.

Pour évaluer la probabilité de l’emballement thermique, on peut se baser sur les statistiques de la FFA – l’agence américaine de l’aviation – qui recense les événements (fumée, feu, chaleur extrême) impliquant une batterie lithium dans l’aérien depuis 2006. Malgré une hausse notable des événements sur la dernière décennie, la probabilité de défaillance d’une batterie lithium reste faible : de l’ordre de 10-6. En 2023, il y a eu 50 incidents sur 16,4 millions de vols représentant un peu plus d’1 milliard de passagers et environ 20 millions de tonnes de fret. Parmi les objets électroniques en cause, ce sont les batteries externes qui arrivent en tête, suivies des cigarettes électroniques, des téléphones cellulaires et des ordinateurs.

Autres chiffres permettant de relativiser les risques comparés des téléphones et des ordinateurs portables : selon la fondation Maif pour la recherche, pour laquelle 99 % des français en moyenne possèdent un téléphone portable et 90 %, un ordinateur portable, « le niveau de risque d’accident de batterie lié à ces deux appareils n’est pas comparable. Si les batteries des ordinateurs sont à l’origine de seulement 14 % de ces accidents, plus d’1 accident de batterie sur 2 vient des batteries de téléphones portables. »

« Malgré une hausse notable des événements sur la dernière décennie, la probabilité de défaillance d’une batterie lithium reste faible : de l’ordre de 10-6. »

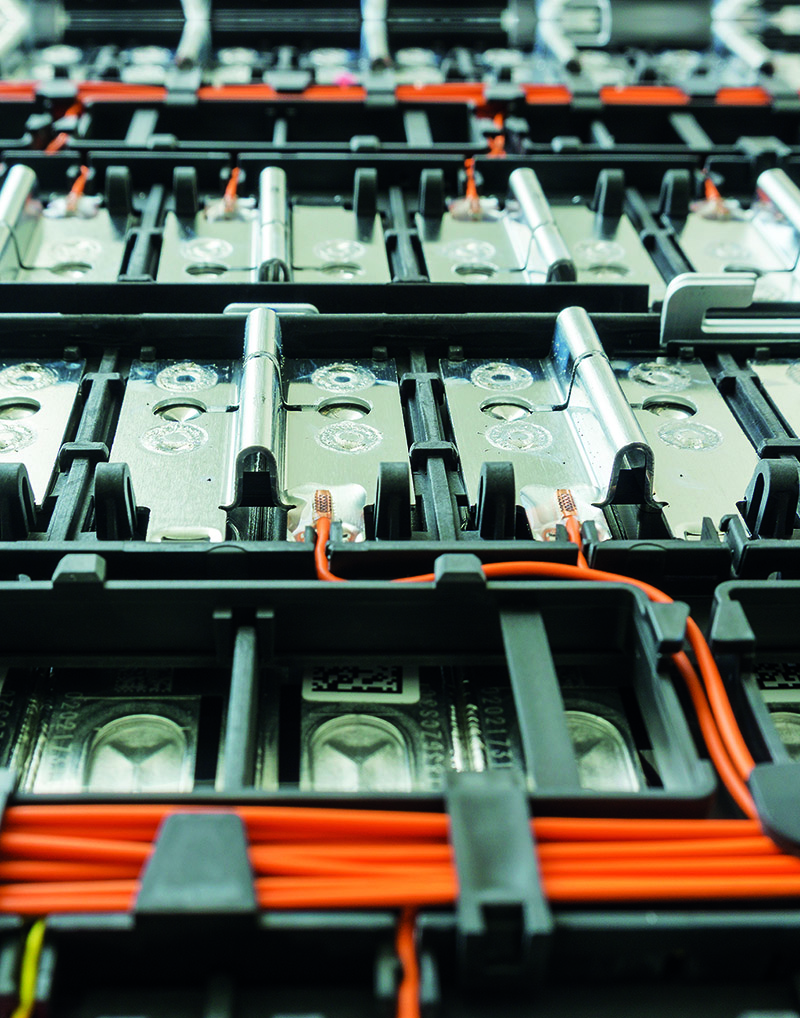

Massification des usages et exposition au risque d’incendie

Le marché des batteries lithium affiche toujours une dynamique soutenue, stimulée par des applications croissantes et des usages en expansion. Les premières applications ont concerné l’électronique (téléphones, ordinateurs…), avant de gagner l’outillage électroportatif et la mobilité (voiture, vélo, chariot…). On trouve à présent des piles ou des batteries lithium incorporées à du matériel de santé, associées à du stockage stationnaire en complément de la production d’énergie renouvelable et jusque dans des équipements de sécurité.

En 2022, l’Union internationale des télécommunications (UIT) comptabilisait 8,58 milliards de téléphones mobiles en circulation sur la planète, soit plus que d’êtres humains ! Les projections indiquent que la flotte mondiale de véhicules électriques à batteries au lithium (2 et 3 roues non inclus) devrait atteindre entre 200 et 650 millions de véhicules en 2050. En 2019, on dénombrait en France 640 000 trottinettes électriques. Quatre ans plus tard en 2023, elles représentent 2,5 millions d’unités, soit une progression du marché de 290 % en quatre ans selon la Fédération des professionnels de la micro-mobilité.

Cette lame de fond d’objets incorporant des accumulateurs au lithium s’accompagne inévitablement d’accidents, dont les départs d’incendie ou les explosions sont les phénomènes les plus dangereux.

Absence de statistiques fiables sur les accidents

L’absence de statistiques fiables d’emballement thermique concernant d’autres usages bientôt aussi massifs que les équipements électroniques, comme les véhicules électriques (VE) ou les engins de déplacement personnel motorisé (EDPM), constitue une limite évidente à l’appréhension du risque.

Selon les grands médias nationaux (qui ne citent pas leur source), le nombre d’incendies liés à des batteries a été multiplié par six en France entre 2017 et 2024. Selon l’Anumme (Association nationale des utilisateurs de la micro-mobilité électrique), 37 incendies impliquant la e-mobilité légère (vélos, trottinettes, skate-boards électriques, hoverboards, gyropodes, et drones) ont été recensés en 2023. À propos des voitures électriques, des études montrent qu’elles sont en réalité moins susceptibles de prendre feu que les véhicules à moteur à combustion interne.

En dépit de chiffres plus ou moins disparates, les retours d’expérience montrent cependant une augmentation d’événements significatifs liés aux batteries lithium, qu’ils se déroulent dans des contextes industriel (inventaire de l’accidentologie du Barpi), bâtimentaire (NFPA) ou de transport (FAA). Ces événements peuvent déboucher sur de véritables catastrophes, notamment lorsque des vies humaines sont impactées.

« Les retours d’expérience montrent une augmentation d’accidents significatifs liés aux batteries lithium, qu’ils se déroulent dans des contextes industriel, bâtimentaire ou de transport. »

Même si les études semblent accréditer un moindre risque d’incendie pour les véhicules électriques, en comparaison avec les thermiques, l’hypothèse d’un feu de véhicule électrique stationné dans un espace confiné (comme un parking souterrain, une cale de navire…) doit être envisagée.

Des incendies parfois graves

Les conséquences de ces incendies peuvent être graves, que ce soit sur les plans économiques, environnementaux ou humains.

En février 2022, le cargo Felicity Ace chargé de près de 4000 voitures neuves est gravement endommagé après l’incendie en cale d’une batterie d’une Porsche électrique. Il finit par couler dans l’Atlantique avec sa cargaison d’une valeur de 369 millions d’euros. En décembre 2022 à Lempdes, trois pompiers sont blessés lors de l’explosion d’un container renfermant 35 000 éléments lithium. En janvier 2023 à Grand-Couronne, l’incendie d’un entrepôt de l’entreprise Bolloré Logistics d’éléments destinés au recyclage consume 892 tonnes de batteries lithium. Les travaux de dépollution sont conséquents.

Selon le NFPA Journal, la ville de New York a connu depuis 2019 plus de 700 incendies de batteries lithium-ion en habitation, entraînant au moins 29 décès, dont beaucoup ont été imputés à des batteries défectueuses de vélos et trottinettes électriques. Selon un article de 20 minutes daté de décembre 2024, « treize personnes sont décédées en Angleterre dans des incendies impliquant des vélos et des scooters électriques en 2022 et 2023. Les pompiers de Londres, eux, sont intervenus sur 143 incendies de vélos électriques et 36 incendies de scooters électriques en 2023, causant un total de trois décès et faisant environ 60 blessés. »

Des causes encore mal définies

Plus de trois décennies après le début de leur commercialisation, les batteries li-ion constituent toujours un risque émergent. Bien que la qualité de leur fabrication se soit considérablement améliorée, les causes de défaillance de la technologie ne sont pas encore bien connues.

Les batteries au lithium restent des produits complexes : la chimie (anode, cathode, électrolyte…) et le type des cellules sont variables, de même qu’un certain nombre d’autres caractéristiques : énergie stockée, état de charge, état de vieillissement, éléments de sécurité présents. La cinétique de l’emballement thermique comporte encore son lot d’énigmes.

Les chercheurs commencent tout juste à pouvoir séparer trois types de causes à l’emballement thermique : celles attribuées à l’utilisateur (charge, décharge, modifications d’un élément…), celles liées à un défaut matériel (fusible, BMS…) et celles imputées à une agression extérieure (température, choc…).

« Les batteries au lithium restent des produits complexes : la chimie et le type des cellules sont variables, de même qu’un certain nombre d’autres caractéristiques. »

Des vulnérabilités multiples

Ce qui complique considérablement l’équation du risque « batterie au lithium », c’est la diversification et la massification des usages évoquées plus avant. Si les phénomènes dangereux associés à l’emballement thermique sont connus des professionnels, en revanche les conséquences potentielles sont plus difficiles à appréhender car elles peuvent être très différentes selon l’environnement et le scénario spécifique retenu.

En effet, que la batterie d’un téléphone portable parte en emballement thermique sur une plage ou dans un avion n’aura pas les mêmes conséquences. Outre les mesures d’interdiction en soute dans l’aérien, le personnel naviguant est désormais formé à des procédures pour faire face à ce cas de figure en cabine, avec un kit d’intervention adapté. Même chose pour un véhicule électrique : on peut souhaiter qu’il brûle en rase campagne plutôt qu’au milieu d‘un parking souterrain bondé et surmonté d’un centre commercial. D’autant plus que beaucoup de ces parkings couverts, qui procèdent de plus en plus à l’installation de bornes de recharge, ne disposent pas de système de détection.

On peut aussi s’interroger sur les conséquences de l’emballement thermique d’un EPDM (Engin de déplacement personnel motorisés) dans les transports en commun, notamment dans le métro. En Espagne, les trottinettes électriques sont désormais interdites par la Renfe dans les trains en raison du risque d’incendie des batteries. Certaines grandes villes comme Londres et Hambourg les ont aussi bannies du métro. La problématique de la recharge de ces EPDM, en habitation la nuit ou sur les lieux de travail, est aussi un sujet de préoccupation.

« Si les phénomènes dangereux associés à l’emballement thermique sont connus, en revanche les conséquences potentielles sont plus difficiles à appréhender car elles peuvent être très différentes selon l’environnement et le scénario spécifiques retenus. »

Des recommandations à géométrie variable

Ce raz-de-marée de la technologie lithium dans un grand nombre d’applications complique la sécurisation de leurs usages. D’autant que la sensibilisation du grand public aux risques et aux bonnes pratiques liés à la technologie, initiée par certains fabricants (il n’y a pas de FDS obligatoire pour une batterie au lithium), les assureurs et les pompiers, commence tout juste à poindre, accompagnée par une prise de conscience des grands médias.

Pour les professionnels de la sécurité, la modification d’une variable dans le scénario d’emballement retenu affecte énormément les recommandations de prévention et de protection. Il n’y a pas de solution unique qui va fonctionner à tous les coups.

La communauté des professionnels s’accorde cependant sur deux choses : le potentiel de gravité d’un emballement est liée à la densité d’énergie embarquée ; il existe un socle minimal de mesures organisationnelles à mettre en œuvre concernant la charge, la surveillance ou la détection précoce, l’éloignement des personnes et des charges combustibles, la mise au rebut. Mais le retour d’expérience montre que ces précautions peuvent ne pas suffire.

Quid de l’efficacité des solutions technologiques ?

Un certain nombre d’industriels développent des solutions pour lutter contre un feu de batterie au lithium, mais les conditions de validation de leur efficacité réelle ne sont généralement pas satisfaisantes.

Du fait de la complexité des batteries au lithium évoquée plus haut, il n’existe pas de foyer-type pouvant satisfaire à une expérimentation digne de ce nom. On comprend aisément qu’entre une batterie neuve et une batterie usagée construites pourtant de manière identique, les critères de stabilité des cellules ne seront pas forcément les mêmes. L’autre limite est économique : les essais en grandeur réelle sur de vraies batteries de grande capacité, comme cela a pu être le cas pour le sprinkleur dans le cas du stockage dans les gigafactories de batteries, coûtent énormément d’argent. Ils ne sont donc généralement menés que par les fabricants eux-mêmes, et pas toujours par des organismes indépendants.

À ces considérations sur les moyens de détection et de protection, on peut ajouter l’absence de doctrine claire pour les intervenants sur un feu de batterie au lithium : faut-il laisser brûler ou faut-il intervenir, au risque de consommer des tonnes d’eau pour un feu qui risque de ressusciter plusieurs heures après l’extinction ? Quoi qu’il en soit de l’efficacité des technologies de détection et d’extinction mises en œuvre, une chose semble sûre : l’intervention sur un feu de batterie au lithium fait courir des risques accrus aux intervenants ainsi qu’à l’environnement.

« En tenant compte du fait que les moyens de protection et d’extinction contre l’emballement thermique sont pour l’instant limités, les stratégies de prévention restent à privilégier. »

Le régulateur se saisit du sujet

Si l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’est emparée de la sécurité du transport aérien des batteries depuis plus d’une décennie, les régulateurs nationaux commencent à prononcer des mesures tangibles concernant différents usages ou certaines filières « à risques élevés ».

On pense tout d’abord aux arrêtés « déchets » produits en 2023 et 2024, visant à renforcer la sécurité incendie de la filière et à juguler les innombrables départs de feu liés à la présence de batteries au lithium dans les procédés. La révision de la règlementation ICPE en cours relative aux locaux de charge (notamment des véhicules électriques affectés aux transports en commun) ou celle concernant les BEES (systèmes de stockage d’énergie par batterie), de même que l’harmonisation des réglementation ERP, IGH et habitation sur les parcs de stationnement s’inscrivent dans cette même démarche.

En attendant, sans céder à la psychose générée par un certain emballement médiatique autour du sujet, il est plus que jamais nécessaire de procéder à une analyse du risque « batteries au lithium » dans votre établissement. En tenant compte du fait que les moyens de protection et d’extinction contre l’emballement thermique sont pour l’instant limités, les stratégies de prévention restent à privilégier.

À lire également

Notre dossier “Lithium-ion : faut-il craindre l’emballement ?” (parution dans le n° 566 – Octobre 2020).

Article extrait du n° 606 de Face au Risque : « Batteries au lithium : l’emballement thermique » (mars-avril 2025).

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

Les plus lus…

Le groupe CNPP a inauguré son centre de gestion de crise le mardi 1er juillet 2025 sur son site de…

SPAC Alliance, organisation européenne rassemblant les acteurs de la sécurité physique et logique, annonce avoir passé la barre des soixante-dix…

Les nouvelles obligations introduites par un décret et un arrêté du 27 mai 2025 pour protéger les travailleurs contre…

Le lundi 23 juin, les 27 États membres du Conseil de l’Union Européenne ont trouvé un accord pour simplifier…

Un arrêté du 24 juin 2025, publié au Journal officiel du 26 juin, porte approbation des règles de sécurité…

Un arrêté du 12 juin 2025, publié au Journal officiel le 26 juin, modifie les prescriptions applicables aux stockages…