Administrations et collectivités territoriales / ERP/IGH / Gestion des risques / Incendie/explosion / Sécurité civile et forces de l'ordre

JO 2024 : un moment de cohésion unique pour le Sdis 78

Il y a un an, le groupement Prévention du Sdis 78 était mobilisé pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Retour sur cette organisation hors-norme avec Sébastien Frémont, chef du groupement.

Dans quelles mesures le Sdis 78 a-t-il été impacté par les JOP 2024 ?

Sébastien Frémont. Le département des Yvelines a été le troisième département de France à être impacté par les Jeux olympiques, après Paris et la Seine-Saint-Denis, qui relèvent dans les deux cas de la BSPP. Le département a accueilli cinq sites fixes, pour lesquels nous avons participé à des commissions de sécurité, des études en amont de la réalisation des sites, des visites techniques jusqu’aux visites officielles de réception avant ouverture au public pour s’assurer que les cheminements publics, le balisage de sécurité… étaient en place.

Notre travail était lié à la présence de tribunes et d’ERP de type CTS (chapiteaux, tentes, structures) dédiés à de la restauration ou à l’accueil du public au niveau de l’entrée des visiteurs pour la palpation, les portiques… Nous avons eu aussi ponctuellement des déambulations avec une partie du parcours des trois marathons (7 km dans les Yvelines) et les parcours de cyclisme (JO) sur route avec environ 80 % du parcours dans notre département.

Par ailleurs, avec nos collègues les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille, nous étions les seuls à être interdits de vacances pendant les JO, comme les forces de l’ordre. Tout le Sdis était mobilisé, autant les pompiers que le personnel administratif, technique et spécialisé. Sur les paralympiques, il fallait que 70 % des effectifs soient présents.

Pouvez-vous nous détailler les cinq sites dont vous parlez ?

S. F. Il y a d’abord le golf national à Guyancourt où notre travail était lié à la présence d’un ERP de type CTS et d’une tribune qui pouvait accueillir 2500 personnes.

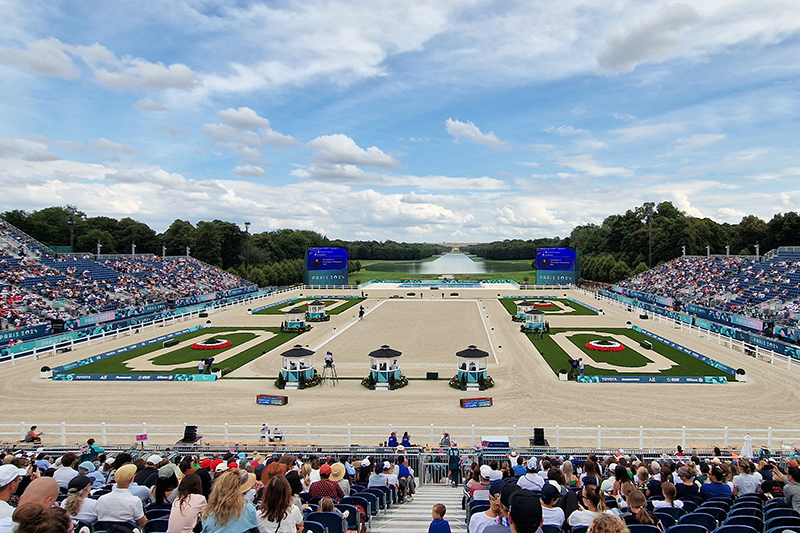

Ensuite, le site pour les épreuves d’équitation, dans le parc du château de Versailles, était le plus dimensionnant avec des chapiteaux en plus grand nombre, pour la restauration ou la sécurité avec trois points d’entrée publique. Il y avait aussi trois ensembles de tribunes qui décrivaient un U et montaient à 23 m au-dessus du sol au point le plus haut, pour un total de 16 100 places. Pour rappel, les commissions de sécurité ne sont pas compétentes en matière de solidité des ouvrages à froid, c’est-à-dire de stabilité mécanique. Pour autant, cet ensemble constituait un ERP de type PA et il nous fallait obtenir des garanties. Après plusieurs mois très pluvieux, nous avons notamment exigé que les installateurs fournissent des rapports de solidité qui soient faits quelques jours seulement avant la visite officielle de réception par la commission de sécurité. Il fallait s’assurer que le sol, qui avait été détrempé pendant des semaines, reste compatible avec la surcharge qu’on allait lui faire supporter.

Autre site, la colline d’Élancourt pour les épreuves de VTT. Pour ce site qui n’avait pas de tribune ni de structure itinérante ouverte au public, nous n’avons réalisé qu’une visite globale de sécurité au sens large, avec entre autres la police et la préfecture…

Enfin, nous avions deux sites collés l’un à l’autre :

- le Vélodrome pour le cyclisme sur piste en intérieur. C’est un établissement que l’on connaît bien, classé en type X de la 1re catégorie. Des aménagements spécifiques réalisés pour les JO ont réduit la jauge de façon assez importante, ce qui allait plutôt dans le sens de la sécurité.

- le BMX. Les pistes existaient mais il a fallu les mettre aux normes olympiques. Les tribunes habituelles ont été enlevées et remplacées par des tribunes spécialement créées pour les JO avec une jauge légèrement inférieure à 3 000 places.

Pour les paralympiques, nous n’avions plus que deux sites fixes : le site de Versailles et le Vélodrome. Nous nous sommes assurés que les installations ne s’étaient pas dégradées entre les deux compétitions.

« Nous avions un centre de secours dédié monté de A à Z, armé en permanence avec environ 150 pompiers de garde dès qu’il y avait un ou plusieurs sites olympiques qui fonctionnaient sur le département. »

Lieutenant-colonel Sébastien Frémont, chef du groupement Prévention du Sdis 78.

Des vulnérabilités sont-elles ressorties ?

S. F. Tout s’est globalement bien passé. Il est néanmoins ressorti une fragilité qui vient du recours à des structures itinérantes étrangères. Lors des JO, il n’y avait pas assez de toile française disponible pour les tentes et chapiteaux, il a donc fallu que Paris 2024 ait recours à des fournisseurs étrangers. Or, la toile doit répondre à une réglementation française précise qui ne tolère que des procès-verbaux pour la réaction au feu qui doivent satisfaire à un classement français (M1, M2…) et non pas des Euroclasses, donc réalisés par des laboratoires agréés par la réglementation française.

On s’est retrouvé un mois et demi avant l’échéance avec un certain nombre de structures dont on ne pouvait garantir la qualité du montage car on n’avait pas les notes de calcul. Nous sommes donc repartis d’une démarche d’homologation de ces toiles, avec attestation délivrée par la préfecture. Nous avons réussi à avoir des PV conformes à la réglementation française mais sur certaines toiles, cela s’est joué à quelques jours. Il n’y avait pas de dangerosité en tant que telle mais la vitrine de Paris 2024 nous imposait d’être particulièrement stricts et vigilants. Ça a été parfois difficile à expliquer aux personnes dont ce n’est pas le métier, qui font de l’événementiel.

« Le retour au sein du Sdis a été unanime. Nous avons tous eu le sentiment d’avoir participé à quelque chose d’unique. »

Lieutenant-colonel Sébastien Frémont, chef du groupement Prévention du Sdis 78.

Avez-vous dû intervenir pendant les JOP ?

S. F. Mon rôle côté prévention s’est limité à être disponible s’il avait fallu. Mais à côté de cela, chacun d’entre nous avait des missions opérationnelles. Le Sdis répondait pour les JO à un pacte capacitaire. C’est un contrat d’État qui fixe un certain nombre de règles et de contraintes en matière de distribution des secours. Parmi lesquelles, pour le département des Yvelines, une réponse vis-à-vis du risque d’intervention à caractère technologique, dit autrement le risque terroriste. Bombe sale, gaz toxique, attaque multisites, tuerie de masse…, peu importe la raison, le résultat aurait été de nombreuses victimes.

Notre réponse opérationnelle était donc préparée sur le déclenchement d’un plan Novi (nombreuses victimes) auquel on vient ajouter la problématique NRBC, donc le plan le plus dimensionnant en termes de moyens. Pour faire face à cette menace et à cette réponse spécifique, nous avions un centre de secours dédié monté de A à Z, armé en permanence avec environ 150 pompiers de garde dès qu’il y avait un ou plusieurs sites olympiques qui fonctionnaient sur le département, deux heures avant le début des épreuves et deux après la fin des cérémonies de remise de médailles (pour inclure le cheminement du public qui venait aux épreuves).

En plus des 150 pompiers de garde dédiés, se rajoutait une centaine de sapeurs-pompiers en provenance de nos casernes qui protègent les Yvelines, soit un ensemble d’environ 70 véhicules, ainsi que des centres éphémères à proximité de chaque site olympique, chacun armé par une douzaine de sapeurs-pompiers. Et pour nous aider, nous avions pendant les deux olympiades des colonnes de renforts qui venaient des zones est et sud, tout ceci sous l’égide du préfet de police de Paris.

Je faisais partie des quatre lieutenants-colonels qui commandaient, à tour de rôle, le dispositif Novi NRBC sur le site dédié, basé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Quels enseignements tirez-vous des JOP ?

S. F. Je retiens la richesse du travail en interservices à cette occasion, encore plus que d’habitude, la collaboration de tous les instants avec tous les services partenaires, à commencer par la préfecture. Le lien était quotidien. La symbiose de fonctionnement interservices à l’occasion des JO a démontré que cette pluridisciplinarité et cette complémentarité étaient nécessaires et efficaces.

Le retour au sein du Sdis a été unanime, nous avons tous eu le sentiment d’avoir participé à quelque chose d’unique. C’était un beau moment de cohésion, de travail d’équipe et de vie en collectivité, encore plus fort que ce qu’on peut connaître habituellement. Le groupement Prévention du Sdis 78 a d’ailleurs fait l’objet d’une citation à l’ordre du corps départemental pour la qualité du travail rendu, décernée par notre directeur, le colonel Stéphane Millot.

À lire également

Notre dossier “JOP 2024 : à vos marques, prêts ?“.

Article extrait du n° 609 de Face au Risque : « La santé mentale au travail » (septembre-octobre 2025).

Gaëlle Carcaly – Journaliste

En ce moment

Le décret n° 2026-45 du 2 février 2026 complète les modalités d'autorisation des installations temporaires relevant de la législation…

Une mise à jour est effectuée au sein du référentiel Apsad R7 « Détection automatique d'incendie » depuis janvier…

Le GPMSE (Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Électronique) organise son congrès annuel les jeudi 11 et vendredi 12…

Au 2e trimestre 2025, le nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) validés et/ou homologués a augmenté de…

Fin novembre 2025, Euralarm a publié un nouveau document d'orientation sur les mesures de précaution pour la protection des…

La nouvelle norme ISO 3941:2026 introduit une nouvelle classe de feu : la classe L dédiée aux feux de…