Les paradoxes de la peur panique

Dans le cadre d’une étude avec des rescapés du Bataclan, financée par l’appel CNRS Attentats-Recherche, Guillaume Dezecache, docteur en sciences cognitives, travaille sur les réactions individuelles et collectives au danger. Il explique que la panique n’est pas si commune.

Comment réagissons-nous à la menace immédiate ?

Une représentation tenace veut que ce soit de manière individualiste, chacun pour soi. L’étude de situations d’attentats révèle pourtant que l’exposition au danger peut favoriser la coopération et l’entraide.

Imaginez qu’un incendie ravage une boîte de nuit ou qu’un nombre conséquent de personnes soient convaincues que le feu a pris dans le bâtiment (la rumeur peut suffire). Les issues de secours sont limitées ; disons qu’il n’y en a qu’une et qu’elle se compose d’une double porte. 1 000 personnes (soit le double de la quantité maximale autorisée) doivent et veulent sortir.

Le drame du Cocoanut Grove

Cette situation fut celle des personnes venues s’amuser au Cocoanut Grove à Boston (États-Unis) le soir du 28 novembre 1942. L’exemple est rapporté par Anthony Mawson dans son livre Mass Panic and Social Attachment sorti en 2007.

Au Cocoanut Grove, le feu s’était propagé très vite. Au total, près de 500 personnes y ont perdu la vie. Et on estime que la plupart d’entre elles auraient pu y réchapper si les issues avaient été plus propices à une évacuation. Au lieu de cela, les victimes se sont bousculées et piétinées devant les portes de sortie trop exiguës, rendant bientôt la sortie impraticable. Antony Mawson parle même d’un amas de corps qui s’élevait jusqu’à bloquer l’issue de secours.

Un scénario similaire a peut-être eu lieu au Bataclan le 13 novembre 2015, ou au Pulse à Orlando (États-Unis) le 12 juin 2016 ou encore, plus récemment, au Reina à Istanbul (Turquie), le soir du réveillon 2016. Confronté à des assaillants prêts à tout, un large groupe d’individus doit chercher à se protéger.

Piétinement généralisé ?

Dans ces nombreux cas, les mêmes questions se posent à celui qui s’intéresse en psychologue social ou en éthologue à la description des comportements individuels et collectifs en situation de danger. Quelle est la probabilité que la queue ordonnée qui permet d’ordinaire l’évacuation se transforme en un piétinement généralisé ? Quelle est la probabilité que les participants, d’abord calmes et enchantés par la soirée qu’ils sont venus passer et la musique sur laquelle ils sont venus danser, cèdent à la peur extrême ? En somme, quelle est la probabilité que le lien social s’effondre et que chacun en vienne à se représenter autrui comme un obstacle à sa propre évacuation ?

La panique de foule : une représentation tenace

« Le caractère plausible des différentes représentations de la « panique collective » a trop souvent été vérifiée par des moyens non empiriques ou non scientifiques. »

La représentation classique et intuitive est qu’en de telles situations la foule céderait invariablement à la panique. Or, comme nous allons le voir, cette représentation est largement discréditée par les travaux les plus récents sur les situations de désastres.

Dans une étude récente, John Drury et ses collègues ont sondé les intuitions de divers groupes de personnes (public général et professionnels de la sécurité) sur le comportement de la foule en situation de désastre. Les résultats montrèrent que le public général se représente en effet la foule céder à une « panique de masse » : en situation d’urgence, les personnes exagèreraient la menace, se laisseraient guider par leurs instincts et leurs émotions et se conduiraient de manière égoïste en cherchant avant tout à se sauver soi-même.

La notion de panique semble ainsi centrale dans la description de telles situations. Elle se caractérise par deux traits essentiels : elle est instinctive et incontrôlable ; et elle conduit l’agent à adopter un comportement individualiste et potentiellement antisocial

Une réalité bien différente

« Des situations de danger aussi graves que les attentats semblent au contraire marquées par la manifestation d’attitudes sociales. »

Cependant, le caractère plausible des différentes représentations de la « panique collective » a trop souvent été vérifiée par des moyens non empiriques ou non scientifiques. En particulier, les travaux de Le Bon reposent sur des anecdotes et des cas historiques.

Plus récemment, et sous l’influence d’Enrico Quarantelli, de nombreux travaux de recherche ont permis de documenter plusieurs scènes de désastre. Ces études offrent une image plutôt étonnante de ce qu’il advient de la sociabilité en situation de danger.

De nombreux travaux ont montré qu’en réalité les situations de danger, même lorsqu’elles sont perçues comme mortelles, ne mènent pas forcément à la panique individuelle, et rarement à la panique collective.

Des situations de danger aussi graves que les attentats semblent au contraire marquées par la manifestation d’attitudes sociales.

Le calme des témoins du World Trade Center

C’est notamment ce qu’indique une étude de Rita F. Fahy et Guylène Proulx à partir des témoignages de victimes des attentats du 11 septembre 2001 à New York.

Analysant des témoignages recueillis par les médias de survivants des deux tours du World Trade Center, ces chercheuses ont notamment pu identifier :

- la situation physique des interviewés (l’endroit où ils se trouvaient au moment de l’impact des avions);

- leur perception de l’événement et sa temporalité (y compris l’effondrement des deux tours et l’évacuation);

- leur évaluation de l’urgence de la situation;

- et leur représentation de la situation et du comportement d’autrui.

La représentation de la situation pouvait être :

- « basse » – les personnes ne comprenaient pas bien les raisons de l’évacuation ;

- « modérée » – pour celles qui estimaient qu’il s’agissait d’une situation d’urgence ;

- « haute » – les participants avaient alors compris qu’il s’agissait d’une attaque terroriste ou qu’un avion avait percuté la tour où ils se trouvaient.

Le comportement d’autrui était qualifié, lui, de « calme », « nerveux », « paniqué » ou « aidant ».

« Près d’un cinquième des témoignages mentionnent aussi que les autres étaient « aidants. »

L’évacuation de la plupart des témoins fut menée dans des conditions difficiles (une bonne partie d’entre eux rapportent avoir pu être gênés par des débris ou de la fumée), parfois en raison de la présence des autres victimes. Les issues des secours étaient en effet bondées et la moitié des témoins environ ont indiqué que cela freinait leur évacuation. La plupart d’entre eux avaient une connaissance au moins modérée de la situation.

Alors qu’on aurait pu s’attendre à une panique collective, les comptes rendus des rescapés de la tour n°1 décrivent en général les autres victimes comme « calmes » et « ordonnées ».

Près d’un cinquième des témoignages mentionnent aussi que les autres étaient « aidants ». Un constat apparemment plus fréquent dans le cas de la tour n°1.

Ces témoignages font écho aux célèbres photographies prises lors de l’évacuation des tours par John Labriola, sur lesquelles les gens qui descendent les escaliers apparaissent en effet calmes et disciplinés.

Un témoin Français parle de réflexe de défense

« Alors qu’il y avait toutes les raisons d’être effrayé au cours de la descente, tout le monde était calme »

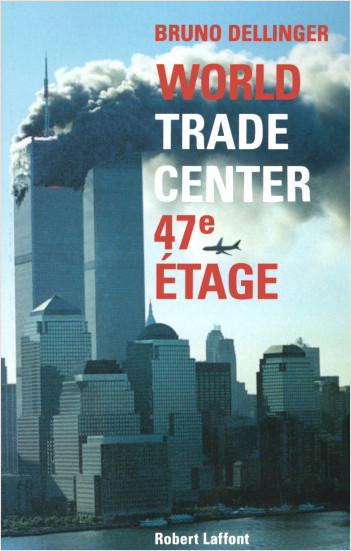

Ils émanent également d’autres récits de rescapés, tel celui du Français Bruno Dellinger, qui travaillait au 47e étage de la tour n° 1. Dans le cadre du 5e anniversaire du 11-Septembre, il explique que, bien qu’ayant compris qu’un avion avait percuté la tour, il « n’avait pas le sens du danger ». Les autres non plus : « Alors qu’il y avait toutes les raisons d’être effrayé au cours de la descente, tout le monde était calme ».

L’explication de Bruno Dellinger invoque un « réflexe de défense », sorte de mécanisme psychologique qui neutraliserait en quelque sorte les images les plus violentes pour aider les victimes à « fonctionner ».

Point de « panique » donc, mais une sorte de calme, qui pourrait tenir à une impossibilité d’imaginer la portée de que ce qui est en train de se passer. En l’espèce, imaginer que les tours puissent s’effondrer.

Pas non plus d’individualisme forcené : l’une des premières réactions de Bruno Dellinger consiste à rassurer ses employés, comme pour jouer son rôle jusqu’au bout.

Et dans son livre World Trade Center, 47e étage, il raconte aussi comment la foule, qui descend à un rythme irrégulier les escaliers, discute « de tout et de rien », « des dossiers en cours et des résultats sportifs ».

Réactions sociales lors des attentats du métro de Londres

On pourrait croire que le 11-Septembre est un cas à part. Mais cette étude et ces témoignages sont corroborés par d’autres travaux qui suggèrent une fréquence importante (en tout cas, existante) des réactions sociales en cas d’attentat. C’est en particulier le cas de l’enquête de John Drury et de ses collègues sur les attentats du 7 juillet 2005 ayant frappé les transports publics londoniens (trois rames de métro et un bus).

Les chercheurs ont compilé des interviews de survivants et de témoins directs des explosions publiés dans les journaux et sur internet.

Ils ont interrogé eux-mêmes des survivants, puis recherché dans ces témoignages les mentions de comportements égoïstes ou individualistes, les références à un sentiment d’unité avec les autres personnes prises dans la même situation et, là encore, le niveau de perception du danger.

« Les comportements égoïstes, au contraire, paraissent rares et de portée limitée, alors que la théorie de la panique de masse voudrait qu’ils soient la norme. »

Les résultats de cette étude montrent que le comportement des personnes sur le lieu des explosions a été majoritairement perçu comme « calme » et « ordonné ». Notamment lorsque ces personnes s’en trouvaient très proches.

De nombreux témoignages font état de l’aide que s’apportent mutuellement les victimes, se rassurant les unes les autres, sortant des survivants des décombres, se soutenant pour permettre l’évacuation, apportant de l’eau, etc.

Les comportements égoïstes, au contraire, paraissent rares et de portée limitée, alors que la théorie de la panique de masse voudrait qu’ils soient la norme.

Dans leur grande majorité, ces témoignages attestent pourtant d’une sensation de peur importante (malgré le calme apparent) et de la conscience aiguë de la possibilité de mourir.

La situation de danger paraît incongrue

Pour quelles raisons, en dépit de la connaissance de ce qu’ils risquent, les individus en danger de mort ne cèderaient-ils donc pas à la panique ? Pourquoi feraient-ils ainsi preuve de tendances sociales ?

Une première explication pourrait être que, la plupart du temps, il est difficile de se rendre pleinement compte de la gravité d’une situation. Même si, rétrospectivement, les rescapés peuvent penser qu’ils en avaient tout à fait conscience.

Dans de nombreux travaux expérimentaux, on constate que certains participants ne réagissent pas ou peu à une situation de danger parce que celle-ci leur paraît incongrue. Pensez à votre dernier exercice d’alarme incendie dans votre établissement professionnel…

Le maintien du rapport social face au danger immédiat

Un deuxième type d’explication, qui prend « au sérieux » la perception des participants au moment de l’événement, fait l’hypothèse, qu’en situation d’urgence, les normes sociales ne disparaissent pas complètement.

Par exemple, le respect des personnes physiquement plus faibles continue de structurer le comportement. En ce sens, les situations d’urgence sont soumises aux codes sociaux qui prévalent d’ordinaire.

Cela est très clair dans le témoignage de Bruno Dellinger sur l’évacuation du World Trade Center, évoqué plus haut : malgré le danger, il ordonne à ses employés de sortir. Sa situation hiérarchique semble maintenue et même renforcée dans une situation qui, pourtant, pourrait appeler la suspension des normes usuelles.

Refuser de quitter ses amis

Une troisième explication, avancée par Anthony Mawson, suggère que, face à une menace, l’individu tente de réduire sa « nervosité » en maintenant le contact avec autrui.

De fait, alors qu’on pense la panique comme un comportement antisocial, elle peut au contraire nous tourner vers les autres. Se rapprocher de l’autre, ou maintenir le contact avec lui, constituerait l’une des réponses spontanées à la menace.

« Le désir de rester avec des personnes qui nous sont familières peut considérablement ralentir les évacuations et mettre en péril les victimes de désastres ou d’attentats. »

Dans une interview, l’un des membres du groupe Eagles of Death Metal, qui jouait le soir du 13 novembre 2015 au Bataclan, suggère que certaines personnes auraient perdu la vie car elles refusaient de quitter leurs amis et se seraient ainsi exposées au danger pour les protéger. Ce témoignage va dans le sens de l’explication d’Anthony Mawson : la fuite individualiste serait perçue comme moins réconfortante que le fait de rester avec autrui. Surtout si cet autre est un individu familier. Le désir de rester avec des personnes qui nous sont familières peut considérablement ralentir les évacuations et mettre en péril les victimes de désastres ou d’attentats.

Il s’agit là d’un puissant contre-argument pour qui souhaite soutenir une théorie de la panique collective. Comment expliquer que la panique se fasse « panique d’affiliation » (selon les mots d’Anthony Mawson) alors que la peur devrait normalement pousser les individus vers une fuite effrénée ?

Un destin commun

Enfin, une quatrième explication, proposée par John Drury et ses collègues, consiste à dire que le sentiment d’un « destin commun » chez les personnes exposées à la menace favoriserait chez elles l’émergence d’une identité sociale commune.

Lorsqu’une situation frappe un groupe d’inconnus, la perception d’un risque commun éveillerait un sentiment d’unité et ferait émerger un sens de l’identité sociale qui réinstaure des normes de comportement (les actes d’altruisme notamment) dont les proches sont d’ordinaire les bénéficiaires privilégiés.

Des données limitées

Pour autant, les études empiriques sur lesquelles ces explications reposent souffrent de certaines limites.

En premier lieu, ces résultats proviennent de témoignages a posteriori, recueillis parfois immédiatement après l’événement, parfois assez longtemps après. Or, il est possible qu’après un certain temps, les participants cherchent à réduire l’incongruité de la situation qu’ils ont vécue en lui redonnant du sens. Ce qui pourrait expliquer qu’ils y projettent une image différente d’autrui, et parfois d’eux-mêmes.

On pourrait aussi imaginer une tendance inverse. Mais dans tous les cas, il reste que nous avons affaire à la perception qu’ont les rescapés de ce qu’ils ont vécu. Pas au contenu même de ce qui s’est effectivement passé dans les tours du World Trade Center, les tunnels du métro londonien ou ailleurs. Il s’agit là d’une limite commune aux enquêtes s’appuyant sur des témoignages.

Plus largement, faute de données, la distribution temporelle des réponses individualistes et sociales est encore mal appréhendée : les tendances sociales sont-elles une réponse immédiate à la menace ou supposent-elles d’avoir d’abord gagné le sentiment d’une certaine sécurité pour soi ?

Difficile de répondre à ces questions sans une étude éthologique des réactions primaires au danger. C’est-à-dire une méthodologie qui s’affranchirait au maximum du rapport verbal pour accéder aux commandes motrices primaires en situation de menace directe.

Comprendre les réaction grâce à la vidéosurveillance

Le développement de la vidéosurveillance pourrait ainsi permettre de mieux comprendre la dynamique des réactions individuelles et collectives au danger immédiat.

D’aucuns pourraient arguer qu’accéder aux commandes motrices mêmes ne suffirait encore pas pour comprendre la dynamique motivationnelle des réponses sociales. Sont-elles des cas de coopération (qui servent autrui mais également l’acteur) ou des cas de pur altruisme (qui sont sans bénéfice immédiat pour l’agent) ? Dégager un accès peut être perçu comme un acte pour autrui mais peut également obéir à une logique parfaitement individualiste d’un point de vue motivationnel. Après tout, si un objet bloque, il bloque d’abord l’individu qui va le débloquer.

Ainsi, il n’est pas évident que la véritable opposition sur laquelle il faille se concentrer joue entre des motivations « sociales » et un instinct individualiste de « préservation de soi ».

Un répertoire d’actions pour survivre

Mieux vaut sans doute partir du principe que, face à une menace, les individus disposent d’un répertoire d’actions (limité par la nature du danger, la distance de la menace et leur condition physique) qui leur permettent de survivre (s’ils perçoivent l’évacuation comme possible).

Ce répertoire comprend des actes sociaux et non sociaux.

Parmi les actes sociaux, certains sont directement instrumentaux (c’est-à-dire qu’ils permettent d’obtenir un gain pour l’agent), d’autres pas. Cette typologie n’a pas de connotation morale. De la sorte, on parvient à mieux comprendre ce qui rend le comportement humain individuel collectivement adaptatif dans des situations où un grand nombre d’individus doit parvenir à se synchroniser sans avoir le temps de communiquer clairement ses intentions.

Ces travaux se heurtent à une dernière limite : selon la menace (par exemple, un groupe d’hommes armés ou un incendie), les réactions collectives peuvent être très différentes.

Un attentat à main armée, comme celui du Bataclan ou des terrasses des cafés le 13 novembre 2015 à Paris, présente des caractéristiques situationnelles notables.

À lire également

Pour une approche éthologique

Les représentations de la panique collective sont anciennes et bien ancrées. Et il peut encore sembler naturel à la plupart d’entre nous aujourd’hui que l’exposition à un danger immédiat provoque une forme de compétition pour la survie. Une telle représentation ne reflète pourtant pas ce qui se passe réellement en situation de danger immédiat.

Cela étant dit, les réactions immédiates au danger sont encore mal connues, et leur motivation psychologique reste difficile à saisir. Le laboratoire constituant un environnement artificiel, c’est peut-être d’une approche éthologique des situations de danger que l’on peut espérer une meilleure identification de la distribution temporelle des différentes actions en réponse au danger.

Guillaume Dezecache

Docteur en sciences cognitives

Les plus lus…

Dans un flash Aria daté de juillet 2025, le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (Barpi) rappelle l’importance…

L'entreprise Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré, a répondu aux accusations de l'entreprise Highway France Logistics 8, propriétaire de…

Deux décrets ainsi qu’un arrêté, tous trois en date du 11 juin 2025, portent sur les règles de sécurité incendie…

Ce numéro 608 du magazine Face au Risque (juillet - août 2025) consacre un dossier spécial à la vidéosurveillance…

Un décret publié au Journal officiel le 27 juin 2025 et entré en vigueur le 1er juillet élargit les zones…

L’AFCDP (Association française des correspondants à la protection des données) annonce la publication du livrable du groupe de travail…